El coleccionista de vientos

Originalmente un juguete infantil, desdeñado en Europa por su vulgaridad, el acordeón encontró en el Caribe colombiano una grandeza sin precedentes. Al punto que se convirtió en la única corona real al alcance de un pueblo pachanguero.

POR Javier Ortiz Cassiani

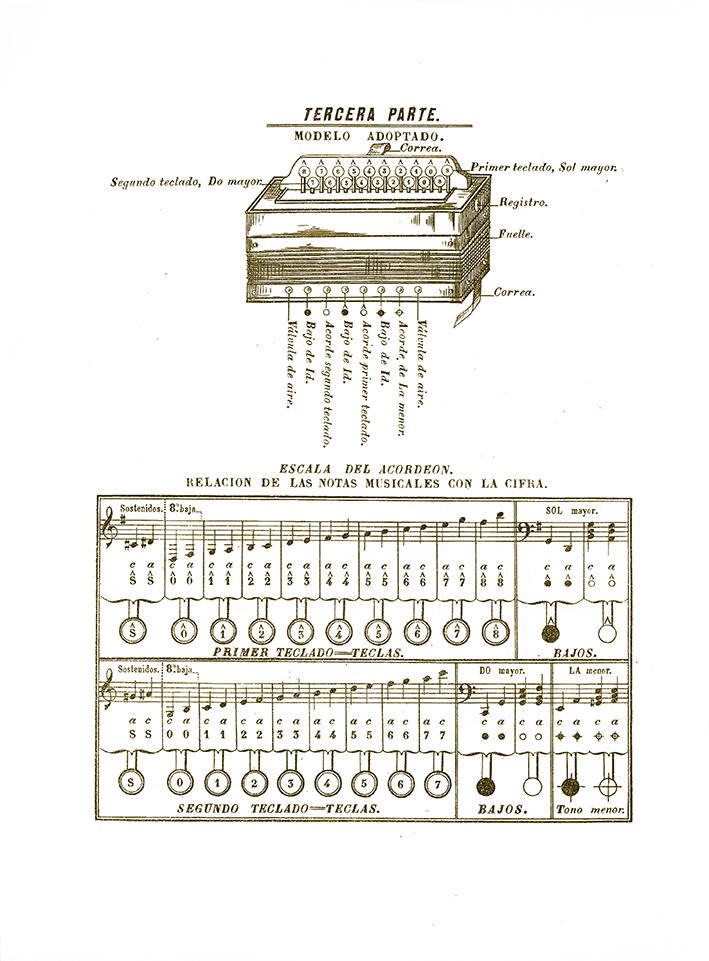

ILUSTRACIONES TOMADAS DE MANUALES DEL SIGLO XIX

Un acordeonero es sobre todo alguien que domestica los vientos. Pero la primera vez que me pusieron un acordeón sobre el pecho yo no lo sabía. Era un niño, vivía en Valledupar, y eran los tiempos en los que se daban las puntadas finales a la estética de la bonanza marimbera y su legado de derroche. En alguna calle del barrio había una parranda con música vallenata, y cada vez que el acordeonero se tomaba un descanso, los chicos curiosos nos arremolinábamos alrededor del acordeón que dejaba reposando sobre un taburete de cuero. Era el clásico Corona iii de la fábrica alemana Hohner y, hacía rato la cofradía parrandera lo había bautizado con el nombre popular de “Tres Corona”. El rojo intenso, el nácar reluciente, la perfección del teclado, la parrilla pulida con esmero, sus pliegues en descanso recogidos simétricamente, y la certeza de que allí se escondían las melodías, nos hacían sentir una curiosidad reverencial por ese instrumento.

De pronto, llevado por los whiskies y la emoción de la parranda o quizá por la simple gracia de poner a una manada de niños fisgones en aprietos, el músico estiró el acordeón hacia nosotros. Yo estaba en la primera fila de los entrometidos, de modo que cuando el hombre sonriente tuvo aquel arrebato de generosidad festiva, la parte de atrás del instrumento quedó frente a mis narices. Suspendido por una pavorosa emoción, no me quedó más remedio que tomarlo entre mis manos y como pude lo llevé contra mi pecho. Sentí su peso, su condición de criatura escurridiza para los cortos brazos de un impúber; me embargó la extraña sensación de tener mis propios pulmones engrandecidos en las manos, y atragantado de aire tuve la impresión de que no podía respirar. Cuando por fin logré abrirlo, los fuelles del acordeón soltaron un resuello de animal cansado, y me salió un sonido destemplado como la expresión de fastidio de un instrumento musical que se sabe manipulado con torpeza. Lo que siguió fue un concierto de risas y bromas; también siguió la parranda, y a pesar de que nunca más volví a tenerlo en mis manos, siguieron intactos mi admiración y respeto por aquella cosa resplandeciente que recogía los vientos para transformarlos en melodías.

Quizá el encantamiento de algunos niños con el acordeón se sustenta en que desde sus inicios fue presentado como un juguete. Así lo dio a conocer Cyrill Demian, el austríaco de origen armenio, fabricante de pianos y órganos, cuando lo patentó en Viena, el 6 de mayo de 1829. El registro decía que se trataba de “un juguete-instrumento con tres pliegues de cuero haciendo de fuelle y con cinco teclas en la mano derecha, cada una de las cuales da un acorde diferente al abrir y cerrar el fuelle”. Demian también aseguraba que a su invento se le podían sacar marchas, canciones y melodías después de un corto aprendizaje, aun careciendo de los más mínimos rudimentos musicales. Para 1894, cuando ya el acordeón se había difundido por toda Europa y el mundo, el Diccionario técnico de la música de Felipe Pedrell decía que este no pasaba “de ser un simple juguete” de uso tan frecuente que resultaba incómodo.

Lo cierto es que desde el momento en que fue registrado, el acordeón sufrió rápidas transformaciones en distintos lugares de Europa, que afectaron su aspecto primitivo parecido a un simple fuelle para avivar el fuego de las chimeneas. Se crearon teclas que producían notas sueltas en lugar de los acordes que daba el inventado por Demian, se le agregó el teclado de la mano izquierda que al principio solo cumplía la función de abrir y cerrar el fuelle, se introdujeron más líneas de teclas para la mano derecha, se inventó el acordeón cromático... En síntesis, el aparato ya no tenía ni la apariencia ni el sonido de un juguete para infantes. Sin embargo, nunca perdió la condición de ser definido como un instrumento limitado, que se asociaba a la posibilidad de ser tocado por personas sin ninguna formación en música. Para finales del siglo XIX, cuando en España se disparó la edición de métodos para sacarle melodías, fue común que las editoriales usaran como señuelo publicitario decir que no era necesaria la guía de maestros para aprender, y que bastaba con poner en práctica los ejercicios consignados en los manuales. El Método completo teórico-práctico de acordeón de Antonio López Almagro, editado en Madrid en 1876, manifestaba que, dadas las características del instrumento, se podían ejecutar “melodías tiernas y sencillas, piezas de baile de fácil estructura, cantos populares de poca complicación, y en resumen, todo género de música fácil y sencilla”. En los mismos términos se describía la facilidad de su ejecución en la Colección de piezas escogidas para acordeón, publicada en Barcelona en 1882; en el Método y gran repertorio de piezas de acordeón de Wenceslao Cuevas, editado en Madrid en 1886, y en el Nuevo método sencillísimo y completo para tocar acordeón, editado en Valencia en 1887.

La cosa estaba clara. El frenesí editorial de los métodos confirmaba en qué manos había caído el instrumento: obreros, marineros, campesinos, esclavos, vagabundos y músicos populares. Quienes han historiado su desarrollo registran uno que otro concierto y arreglo para música clásica, pero sabemos que su refugio más cierto no fueron los auditorios y los afamados teatros, sino la taberna, el burdel, la proa o la popa de un barco, los caminos solitarios, los espectáculos callejeros, la esquina y el solar. Seducido por la novedad, el 8 de junio de 1831, el reconocido músico polaco Johann Sedlatzek –quien había sido el flautista en el estreno de la Novena sinfonía de Beethoven en 1824– decidió finalizar su recital en Londres tocando una pieza con el acordeón. Al día siguiente, el periódico The Times sentenció sin contemplaciones el destino del nuevo invento: “Dejando a un lado la novedad que supone este instrumento, tiene poco como para ser recomendado”.

La música que se producía con acordeón estaba llamada a convertirse en la banda sonora de los pobres, los desposeídos, los desterrados, los olvidados, los tabernarios y los nostálgicos sin remedio. Mark Twain, en “George Washington, su infancia y mi acordeón” –uno de sus relatos humorísticos–, dice que compró “un acordeón colosal” y que aprendió a tocar la popular tonada escocesa “Auld Lang Syne”. Su obsesión por la interpretación solitaria de esta canción, insuperable en su condición de “difundir la desesperación en la especie humana”, hizo que varias caseras lo corrieran de sus pensiones, y que un anciano, enfermo terminal, después de escuchar su sonsonete, se diera cuenta de que no valía la pena vivir, que el mundo no merecía su amor, y se entregó resignado a la muerte. Al final de este relato, que revela el genio humorístico de Twain, el protagonista confiesa que un buen día se sintió “libre de la influencia maligna del acordeón”, y se dio cuenta de que bajo sus efectos no había sido un “hombre, sino una calamidad, a quien acompañaba la desolación y la miseria”. Una muestra de que el acordeón estuvo siempre dispuesto en el armario de los miserables es el cuento “Vanka”, de Ant0n Chejov, publicado por primera vez en la Gaceta de San Petersburgo(1886) en la sección “Cuentos de Navidad”. Vanka es un niño de nueve años, huérfano, enviado desde el campo a la ciudad de Moscú como aprendiz de zapatero. La noche de Navidad, aprovechando que lo

han dejado solo en la casa porque el maestro se ha ido a la misa de gallo, toma la pluma y escribe una desgarradora carta a su abuelo, en la que le pide que por favor venga inmediatamente por él. Vanka describe su vida de golpizas, insultos, trabajo, hambre y todos los padecimientos que sufre a diario en su condición de aprendiz de zapatero, y se despide del abuelo pidiéndole que le guarde bien su acordeón y que por favor no se lo deje a nadie. El niño, que se duerme esa noche de Navidad soñando con escenas de la vida campestre y con volver a tocar el instrumento, ignora que la carta nunca llegará a su destino.

Menos trágico, quizá más reflexivo y filosófico, Pío Baroja dedicó un pasaje de la novela Paradox, rey a las melodías de acordeón que toca un grumete a bordo de un barco que navega cerca de las costas al norte de África. En esas notas tristes, humildes, conocidas y plebeyas, Baroja encuentra “la extraña poesía de las cosas vulgares”. Más que cualquier otro instrumento musical, el acordeón, con su sonido desprovisto de engreimientos, revela de forma sencilla, sin artilugios y retoques, el trajín y los sufrimientos cotidianos. En últimas –concluye el autor español–, escuchar un acordeón es lo más parecido a aproximarse a una síntesis de lo que es la vida, que no es más que “una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado”. Mucho de eso había percibido Gabriel García Márquez cuando en una nota de prensa de 1948 definía el acordeón como un “animal triste”, de vocación trasnochadora y dignidad vagabunda, y se preguntaba qué secretos guardaba aquel instrumento que al oírlo nos arrugaba el sentimiento.

Quien sí sabía lo que tenía el acordeón era Tranquilina Iguarán Cotes, la abuela de Gabo. Sabía de la vida pendenciera de los acordeoneros en sus correrías por los pueblos del centro y sur de La Guajira, y sabía también de las cumbiambas eternas en el camellón 20 de Julio de Aracataca, cuando la fiebre del banano convirtió la región en el espacio ideal para los músicos populares y los buscavidas de toda laya. Fue por esa razón que no compartió el entusiasmo infantil que despertó en su nieto el instrumento musical cuando lo escuchó por primera vez en las fiestas del pueblo y se ilusionó con la idea de que su abuelo le comprara uno como los que se exhibían en el almacén de los hermanos Todaro. Su sueño de “ir cantando de feria en feria, con acordeón y buena voz” sería frustrado con la sentencia inapelable de la abuela, según la cual el acordeón era un instrumento reservado para guatacucos.

La oposición de la abuela Tranquilina a la temprana fascinación del nieto por el acordeón y la juglaría provinciana no evitó que, muchos años después, Gabo se convirtiera en cantante de ocasionales parrandas vallenatas y que el instrumento fuese uno de los invitados más notorios de su comparsa literaria. Son memorables los pasajes de Cien años de soledad en los que Aureliano Segundo lo toca durante las fiestas pantagruélicas en casa de su amante Petra Cotes, mientras en corrales y potreros su ganado se reproduce milagrosamente, y Fernanda del Carpio, su esposa, se consume solitaria entre remilgos de dama de alcurnia paramuna. Aquí el acordeón tampoco renuncia a su vocación popular. Eran fiestas que celebraban la riqueza a través de unas bacanales plebeyas a las que asistían gentes de todas las condiciones sociales, donde se consumía champaña en cantidades alarmantes, se devoraban sancochos descomunales y se consumaban amores de paso, siguiendo la cadencia de la música de acordeón. Pero la mención en Cien años de soledad –ligada al acordeón– que se ha convertido en una referencia de culto es, sin duda, la que Gabo hace de Francisco el Hombre, un anciano de casi 200 años que aparecía de vez en cuando por Macondo, narrando en sus cantos los sucesos más importantes de los pueblos de la región, acompañado siempre de un viejo acordeón que le había regalado sir Walter Raleigh en la Guyana.

Fue precisamente por el Caribe, ese mar cundido de islas que Raleigh se cansó de navegar, por donde llegó el instrumento al territorio colombiano. Como en todos los hechos que sirven para reforzar la vanidad cultural de los territorios, no existe consenso sobre el momento y el sitio exacto por donde entró el primer acordeón al Caribe colombiano. Las referencias más usadas ubican el hecho en la segunda mitad del siglo XIX y consideran la ciudad de Riohacha como el lugar de recepción por excelencia. Otras hablan de Sabanilla o Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, y algunos se aventuran a decir que pudo ser por algún lugar costero de los actuales departamentos de Sucre y Córdoba. En 1869, cuando arribó a Santa Marta, el físico y botánico francés Charles Saffray recordó que había sido recibido por el sonido de un acordeón; sin embargo es una referencia vaga, porque el científico no aclara si el acordeón es interpretado por un marino local, por alguno de sus compañeros de viaje, o por un miembro extranjero de la tripulación. Lo cierto es que la referencia más precisa sobre su uso, asociada además a la caja y la guacharaca –los instrumentos que junto al acordeón conformarían la trilogía del vallenato en la segunda mitad del siglo XX–, la hizo el explorador francés Henri Candelier entre 1890 y 1891 cuando describió un baile de cumbiamba en Riohacha. “Hacia las ocho de la noche, tres músicos vienen a apoyarse contra el poste, un hombre con un acordeón, otro con tambor y otro tocando guacharaca”, escribió el viajero.

En medio de todo, las pocas certezas que existen son las verdaderamente importantes. En el tránsito de Europa a estos territorios, los fuelles del acordeón aprendieron a respirar los vientos ariscos del Caribe y cuando se establecieron en el continente adoptaron la cimarronería musical de la región. Poco tiempo después de llegar a estas tierras, el acordeón ya no era un instrumento de viento europeo, era otra cosa. Había empezado a construir otra memoria. Al principio se tocaron valses, polkas, mazurcas, danzas y contradanzas, pero rápidamente la identidad del instrumento se definiría a partir de su incorporación al repertorio musical popular del Caribe nuestro. Los métodos editados en Europa durante el siglo XIX decían que “la posición más cómoda y elegante” para tocarlo “era sentado, a una altura más bien baja, que no alta, apoyándose con el pie izquierdo sobre un taburete o peldaño de una silla, con el fin de que el muslo de dicho lado quede a una altura mayor que el derecho; sobre aquel apoyará el instrumento por su borde dando el movimiento a la parte del fuelle que ejecuta los bajos, procurando el menor rozamiento con la ropa porque esto deteriora el fuelle”. Por supuesto, no sería de esta manera, ni tocando “Auld Lang Syne”, que Francisco Moscote Guerra (Francisco el Hombre) y Pedro Nolasco Padilla se enfrentarían al diablo.

La oposición de la abuela Tranquilina a la temprana fascinación del nieto por el acordeón y la juglaría provinciana no evitó que, muchos años después, Gabo se convirtiera en cantante de ocasionales parrandas vallenatas y que el instrumento fuese uno de los invitados más notorios de su comparsa literaria. Son memorables los pasajes de Cien años de soledad en los que Aureliano Segundo lo toca durante las fiestas pantagruélicas en casa de su amante Petra Cotes, mientras en corrales y potreros su ganado se reproduce milagrosamente, y Fernanda del Carpio, su esposa, se consume solitaria entre remilgos de dama de alcurnia paramuna. Aquí el acordeón tampoco renuncia a su vocación popular. Eran fiestas que celebraban la riqueza a través de unas bacanales plebeyas a las que asistían gentes de todas las condiciones sociales, donde se consumía champaña en cantidades alarmantes, se devoraban sancochos descomunales y se consumaban amores de paso, siguiendo la cadencia de la música de acordeón. Pero la mención en Cien años de soledad –ligada al acordeón– que se ha convertido en una referencia de culto es, sin duda, la que Gabo hace de Francisco el Hombre, un anciano de casi 200 años que aparecía de vez en cuando por Macondo, narrando en sus cantos los sucesos más importantes de los pueblos de la región, acompañado siempre de un viejo acordeón que le había regalado sir Walter Raleigh en la Guyana.

Fue precisamente por el Caribe, ese mar cundido de islas que Raleigh se cansó de navegar, por donde llegó el instrumento al territorio colombiano. Como en todos los hechos que sirven para reforzar la vanidad cultural de los territorios, no existe consenso sobre el momento y el sitio exacto por donde entró el primer acordeón al Caribe colombiano. Las referencias más usadas ubican el hecho en la segunda mitad del siglo XIX y consideran la ciudad de Riohacha como el lugar de recepción por excelencia. Otras hablan de Sabanilla o Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, y algunos se aventuran a decir que pudo ser por algún lugar costero de los actuales departamentos de Sucre y Córdoba. En 1869, cuando arribó a Santa Marta, el físico y botánico francés Charles Saffray recordó que había sido recibido por el sonido de un acordeón; sin embargo es una referencia vaga, porque el científico no aclara si el acordeón es interpretado por un marino local, por alguno de sus compañeros de viaje, o por un miembro extranjero de la tripulación. Lo cierto es que la referencia más precisa sobre su uso, asociada además a la caja y la guacharaca –los instrumentos que junto al acordeón conformarían la trilogía del vallenato en la segunda mitad del siglo XX–, la hizo el explorador francés Henri Candelier entre 1890 y 1891 cuando describió un baile de cumbiamba en Riohacha. “Hacia las ocho de la noche, tres músicos vienen a apoyarse contra el poste, un hombre con un acordeón, otro con tambor y otro tocando guacharaca”, escribió el viajero.

En medio de todo, las pocas certezas que existen son las verdaderamente importantes. En el tránsito de Europa a estos territorios, los fuelles del acordeón aprendieron a respirar los vientos ariscos del Caribe y cuando se establecieron en el continente adoptaron la cimarronería musical de la región. Poco tiempo después de llegar a estas tierras, el acordeón ya no era un instrumento de viento europeo, era otra cosa. Había empezado a construir otra memoria. Al principio se tocaron valses, polkas, mazurcas, danzas y contradanzas, pero rápidamente la identidad del instrumento se definiría a partir de su incorporación al repertorio musical popular del Caribe nuestro. Los métodos editados en Europa durante el siglo XIX decían que “la posición más cómoda y elegante” para tocarlo “era sentado, a una altura más bien baja, que no alta, apoyándose con el pie izquierdo sobre un taburete o peldaño de una silla, con el fin de que el muslo de dicho lado quede a una altura mayor que el derecho; sobre aquel apoyará el instrumento por su borde dando el movimiento a la parte del fuelle que ejecuta los bajos, procurando el menor rozamiento con la ropa porque esto deteriora el fuelle”. Por supuesto, no sería de esta manera, ni tocando “Auld Lang Syne”, que Francisco Moscote Guerra (Francisco el Hombre) y Pedro Nolasco Padilla se enfrentarían al diablo.

Francisco iba cómodo y elegantemente sentado, pero sobre un burro. Hacía una de sus acostumbradas travesías por La Guajira, era de noche, había luna, y se entretenía sacándole melodías a su acordeón de una hilera de teclas y dos bajos que la gente en la región había bautizado como Tornilloe’ Máquina. Cada vez que ensayaba una tonada, desde la distancia, alguien respondía con otra más elaborada. No había juglar que no estuviera dispuesto a las posibilidades de un duelo, de modo que Francisco se fue al encuentro tocando y siguiendo la melodía de su rival sin imaginar que se trataba del mismísimo demonio. La luna dejó de brillar, la noche se hizo oscura, y hubo un largo duelo. Al final, Moscote Guerra lo derrotó con su manera virtuosa de tocar el acordeón y la entonación del Credo al revés; entre vapores de azufre salió de allí, exhausto, y su padre lo rescató dormido sobre su jumento. Dicen que el hombre, no la leyenda, nació en el pueblo de Galán, cerca de la ciudad de Riohacha, el 14 de abril de 1849. Que era hijo de José del Carmen Moscote y de Ana Guerra Melo, y que fue su padre quien le enseñó desde muy niño a tocar el acordeón. Pasó su niñez y adolescencia ayudando en las faenas del campo y cultivando melodías. Compuso varias canciones, muchas de las cuales permanecen inéditas; amó a varias mujeres como era de rigor en los trotamundos de su estirpe, y murió en la pobreza, casi tan viejo como el diablo, de 104 años de edad, el 19 de noviembre de 1953 en el pueblo de Machobayo.

Pedro Nolasco Padilla, como buen vaquero que era, no iba en burro sino a caballo por el camino de contrabandistas que comunicaba a Maracaibo con La Guajira. Se entretenía sacándole melodías a su hermoso acordeón, un ejemplar con doble hilera de teclas y cuatro bajos, que habían traído desde Curazao hasta Riohacha. De repente se le apareció el diablo en forma de acordeonero; no estaban allí para contarse historias, lo que tenían que decirse se lo dirían cantando y tocando el acordeón. El diálogo fue corto, pero se trabaron en un largo duelo que duró ochos días con sus ocho noches. Al final no hubo vencedor, de modo que decidieron llegar a un acuerdo: Pedro Nolasco tendría fortuna, tocaría el acordeón mejor que nadie y a cambio el diablo se quedaría con su alma. Así entró a la cofradía de los míticos músicos que derrochaban talento y riqueza pagando con su propia alma. El hombre, no la leyenda –que recreó el escritor y periodista Antonio Brugés Carmona en un relato publicado en 1940 en el periódico El Tiempo–, en realidad se llamaba Pedro Nolasco Martínez y había nacido en El Paso, para entonces un pueblo del Magdalena, en 1881. Fue vaquero sobresaliente y ocupó el cargo de capataz de la hacienda Las Cabezas donde también trabajó el acordeonero Alejo Durán, quien fue su discípulo, y se caracterizó por su gracia para tocar merengues y sones con el acordeón. Murió en la misma tierra donde nació, en 1969, asegurando que había tenido un duelo musical con el diablo, pero su alma la tenía intacta para cantar los versos de este merengue:

Eso es cosa que sofoca

de tarde y de mañanita

me encontré con el maligno

de El Paso pa’ La Ceibita.

Pedro Nolasco a rezá

que ahí viene el diablo a tocá

le recé el Credo y se va

y un Padrenuestro no ma’.

Entre las hazañas de este instrumento –cuyas entrañas empezaron a escudriñar los artesanos locales del sonido para modificarlo y sacarle melodías impensables– no solo estaban los enfrentamientos con el bajísimo. A mediados del siglo XX, junto al fortalecimiento de la industria discográfica y las primeras grabaciones de música interpretada con acordeón, se gestaba también una propuesta para fortalecer la identidad cultural de un territorio que devendría luego en una propuesta política de menos alcance geográfico y, para algunos, también de menos alcance musical. En 1950, Antonio Brugés Carmona –el mismo escritor y viajero acucioso que había narrado magistralmente el encuentro de Pedro Nolasco con el diablo– definió la región cultural del Valle de Upar, con raíces en los tiempos virreinales, entre los valles del río Cesar y el brazo de Mompox del río Magdalena hasta la población de Plato, el valle del río Ariguaní, partes de la Sierra Nevada de Santa Marta, las estribaciones de la serranía de los Motilones y el estrecho corredor entre estos dos complejos montañosos que conectaba con La Guajira. En los años sesenta se impondría la propuesta política y la región del Valle de Upar terminaría siendo definida a partir de la importancia de Valledupar, que a la postre sería la capital del nuevo departamento del Cesar creado en 1967, y su identidad más cierta sería moldeada desde lo que empezó a conocerse como música vallenata, con el acordeón como instrumento principal. No era mucho lo que tenía que decir la embajada que pulseaba por la creación del nuevo departamento; tenían un aliado que hablaba con melodías. Fue el acordeón, aquel instrumento humilde vilipendiado hasta la saciedad, el que irrumpió en los salones donde se tomaban las decisiones que definían el destino político del nuevo territorio. Los que fueron testigos de aquellos acontecimientos cuentan que Rafael Escalona, el compositor de música vallenata más celebrado, moviéndose en los escenarios del poder que nunca le fueron ajenos, decía con desparpajo: “Nos vamos para donde los cachacos mañana mismo. No les hablaremos de política, solo cantaremos vallenatos”. En realidad, acudíamos también a la inauguración de algo que haría historia en la región: los sonidos del acordeón cortejando el clientelismo político.

Por fortuna los acordeoneros de casta siempre tuvieron claro que el compromiso más fuerte era con su instrumento musical. La mayoría no le entregó su alma al diablo a cambio de fama y fortuna, pero sí dijeron de varias maneras que el alma la llevaban en su acordeón; y aun en los momentos en que la parranda no permitía acordarse de la muerte, muchos pidieron que cuando murieran los sepultaran con “ella”. Herederos de una tradición de corraleros desbraguetados, verijas dispuestas y sementales sin memoria, los músicos asumían el acordeón –una palabra de género masculino– como una amante o compañera fiel. Era natural entonces que en la tradición animista de la provincia se le atribuyeran sentimientos y se le bautizara con nombre de mujer. Lorenzo Morales, engreído con el acordeón moruno de doble teclado y ocho bajos que pudo comprar a comienzos de los años cuarenta, lo llamó Blanca Noguera en homenaje a una dama distinguida de Valledupar. Emiliano Zuleta, su eterno rival musical, cuando se enteró de la nueva “amante” de Morales, se compró uno con características parecidas y, fiel a la tradición de antagonismos que mantenía con Lorenzo, lo bautizó como la Morena. Muchos años después, en 1985, su hijo, Emiliano Zuleta Díaz ganó el concurso de canción inédita del festival vallenato con una canción titulada “Mi acordeón”, en la que decía que “el acordeón tiene una sonrisa / y una elegancia muy especial / es como una muchacha bonita / de esas que tiene Valledupar”.

Desde que los acordeoneros de la región descartaron tocar sus acordeones de la forma distante y aséptica –“procurando el menor rozamiento con la ropa”– que proponían los métodos europeos, no ha existido mayor simbiosis entre un músico y su instrumento. Quizá alguien dirá que en la interpretación de la tuba se produce el mismo grado de compenetración, pero a mí ese acto me parece lo más similar a tener una lucha cuerpo a cuerpo con una boa constrictor, sin dejar de mencionar la falta de romanticismo de su sonido cavernario. Otro pondrá la gaita escocesa en el mismo nivel del acordeón, pero a decir verdad creo que no tiene nada de romántico un instrumento que para hacerlo sonar es necesario ponérselo debajo del sobaco. Llevarse un instrumento contra el pecho, acariciarlo, hundir botones, abrir, cerrar el fuelle... nos remite a una especie de relación pasional de los acordeoneros con su instrumento. Cuando uno lee en el relato de Brugés Carmona la descripción detallada de cómo Pedro Nolasco Padilla hacía sonar su acordeón Niña Bonita, asistimos a un claro encuentro entre dos amantes: “Cuando Pedro Nolasco la tomaba entre sus brazos potentes y fornidos le quebraba la cintura como a una mujer bajo el rigor de un tango arrabalero. Él se engreía de su habilidad que tenía campo propicio en aquel instrumento dócil. Cuando sus dedos recorrían las veinticuatro teclas con presuntuosidad de pianista aclamado se inclinaba sobre el lomo movedizo de Niña Bonita como queriendo sorber el último eco de sus notas”.

Más allá de gestoras y funcionarias que patrocinaban a los acordeoneros y de matronas parranderas, vale la pena preguntarse, en este mundo musical dominado por las masculinidades tradicionales, de qué forma han asumido el acordeón las pocas mujeres que hicieron y hacen parte del gremio. Pocos saben que Rita Fernández Padilla y su grupo Las Universitarias tocaron en la inauguración del primer Festival de la Leyenda Vallenata en 1968, y aunque ella sintió que en esos momentos de gloria “el machismo se desparramó”, un año después su grupo se disolvía. Hasta el momento dos niñas han ganado en la categoría infantil del Festival Vallenato, y cada vez hay más mujeres concursando, pero obtener el título en las categorías de aficionado y profesional sigue siendo una quimera. Hace un par de años, una de las autoridades en los estudios sobre la música vallenata fue consultado sobre el tema. Su respuesta, fundamentada en la supuesta desventaja de la mujer por el peso del acordeón, revela el estado de cosas: “Si uno ve, por ejemplo, cómo se ejecuta una puya, no es con gracia, sonrisa y meneo de cadera: ¡es con muñeca y con mandarria! Y eso las mujeres no pueden hacerlo con la facilidad que lo hacen los hombres”. Las mujeres todavía no han podido construir un lenguaje propio en el vallenato y sus acordeones siguen sin tener nombre.

***

En mi adolescencia los acordeoneros ya no eran las figuras en las tapas de los discos. Para los de mi generación no resultaba atractivo el hombre que atrapaba el viento con su caja reluciente para sacar melodías al vuelo, porque la figura del cantante lo había sustituido en importancia. Si alguna vez los chicos soñaron con ser Pacho Rada, Luis Enrique Martínez o Calixto Ochoa, andar de correrías con el acordeón al pecho y tener un duelo con el diablo en una noche de luna llena, esos tiempos ya no eran los míos. Las chicas en el barrio se morían por los cantantes, y nosotros queríamos ponernos las pintas con las que promocionaban sus acetatos para que ellas se murieran por nosotros. Salvo por el caso de Emilio Oviedo, un acordeonero a quien habían bautizado como “el Comandante” por su habilidad para sacar al mercado nuevos cantantes, que luego lo abandonaban para hacer pareja con otros músicos, el nombre de los acordeoneros siempre aparecía de segundo en los créditos y en algunos casos en un tipo de letra más pequeño o menos atractivo que el que promocionaba al cantante. En todo caso nunca supe de ninguna chica en mi barrio que suspirara por Emilio Oviedo.

Quizá porque crecí a caballo entre varias generaciones por ser el último de una prole melómana y numerosa, conservé algo de ese encantamiento por los acordeones de vieja escuela. En eso también ayudó mucho el Festival Vallenato, que cada año los convertía en el centro de atención y traía los rumores de los acordeoneros míticos con sus estilos comercialmente en desuso. Siempre se ha dicho que para ganar una competencia de acordeones el ritmo esencial es la puya; a mí en cambio me seducen más las notas reposadas, los sones de lamentos hondos, los paseos de notas largas y los merengues afincados y tocados sin arrebatos. Siempre que escucho las primeras notas de Alejo Durán tocando la canción “Joselina Daza”, algo se mueve en el alma. Esas notas largas, repetidas, esa manera de abrir el acordeón buscando el último aire que le queda al instrumento en sus pulmones, me recuerda ríos de aguas apacibles y claras, con hojas que se dejan arrastrar zigzagueando en la corriente. Un paseo de Fredy Molina, tocado en un acordeón generoso que deje correr las notas sin mezquindades, da ganas de bailarlo erguido con la mano derecha en el talle de la pareja y la izquierda levantada y entrelazada con la de esta, dando pasos largos como si estuvieras bailando un vals en algún salón cortesano del siglo XVIII.

Mi hermano mayor me contó hace unos días que lo que más le gustaba de Colacho Mendoza era esa manera tranquila, reposada, de tocar el acordeón. “Ni siquiera lo abría mucho y pocas veces miraba el teclado”, me dijo, “pero le salía una nota limpia, precisa”. Eran los tiempos en que los acordeones se parecían a sus dueños, los dueños se parecían a sus acordeones. Las notas que salían del acordeón de Juancho Polo Valencia eran la ratificación de su existencia trágica y su vocación de cantina. Incluso cuando tocaba ritmos alegres y jocosos, los que tenían el oído aguzado sabían que solo con remover un poco esas melodías que revoloteaban en el aire, aparentemente contentas, encontrarían agazapada la desdicha.

Los acordeoneros fusionados con su acordeón fundaban estilos y los seguidores de su música la identificaban al vuelo con solo escuchar los primeros acordes. He visto tocar a muchos acordeoneros de cerca, tan cerca que he podido escuchar los sonidos casi imperceptibles del acordeón mientras produce música; he sentido su respiración de animal asmático, la agitación de las teclas estrellándose en el nácar reluciente, y cada vez me produce más admiración ese maravilloso instrumento que parece buscar su sustento en el aire, atrapa los vientos y los transforma en melodías.

ACERCA DEL AUTOR

En 2019, Libros Malpensante publicó El incómodo color de la memoria, una compilación de sus ensayos, columnas y perfiles sobre la raza negra. En 2020 se lanzó una segunda edición aumentada. Es columnista habitual de esta revista.